Kosakenfrauen

Starke Frauen im Kosakischen Männerbund – ein Blick in die Geschichte

STARKE FRAUEN IM KOSAKISCHEN MÄNNERBUND

Kosaken gelten als ideal einer Männlichen Gesellschaft. Sie stehen für Tapferkeit und Reitkunst. Ursprünglich war die Kosaken einer Männergemeinschaft. Zu den Kosakenlager hatten Frauen keinen Zugang.

Doch viele Kosaken hatten Frauen und Familien in den ukrainische Grenzstädten, zudem sie immer wieder zurück kehrten. Später raubten sie Tatarinnen, Türkinnen und Kaukasierinnen. Spätestin in 17. Jahrhundert entsprach das ideal die reinen Männergemeinschaft nicht mehr die Wirklichkeit. Die Kosaken war ein Zufluchtsort in Niemandsland zwischen rivalisierten Herrschaftsgebieten. Leibeigenen und unterdrückte Bauern flohen zu ihnen mit ihren Familie.

Während des Aufstands von 1667 bis 1671 gab es mit Alina Arzamasskaia bereits einen Anführerin eine Gruppe Aufständischer. Sie wurden als Russischer Joanna vom Orleans bezeichnet.

Der Dichter Lew Tolstoi lobt die Kosakenfrauen „Die Frauen sind meist stärker, kluger und … schöner als ihr Männer“.

Bis ins 19. Jahrhundert gab es Männerüberschuss, auch wenn die russische Regierung immer wieder Frauen in die Kosakengebiete sandete. Während der oft langen Abwesenheit der Männer waren die Frauen verantwortlich für Landschaft und Grenzschutz. Ackerbau und Viehzucht war auch in Friedenzeit meist Frauensache. Die vielen Witwe war ganz verständlich Haushaltsvorstände. Ehen arrangierten meist die Frauen. Zwar Kosakenfrauen selbständig und selbstbewusster als Russinnen, doch öffentlich traten sie selten in Erscheinung.

Biographien berühmter Kosakenfrauen

Eine hoch dekorierte Kosakin kämpfte gegen Napoleon in Vaterländische Krieg in 1812: Nadeshda Andrejewna Durowa (1783–1866). Sie gab sich als Mann aus. Durowa war die Tochter eines Kosakenoffiziers. Als Mann verkleidet trat sie als Mann in der russisches Armee ein. Sie brachte 10 Jahre auf dem Schlachtfeldern. Auch nachdem ihre Tarnung aufgeflogen war, weil- so die legende – ihr Vater gesucht hatte, konnte sie in der Armee bleiben. Ihr Einsatz führt sie tief nach Westeuropa. So war sie and der Einschließung Hamburgs beteiligt. Für ihren Einsatz und ihren Tapferkeit wurde sie mit dem Georges Kreuz, einem der höchsten russisches Ordnung ausgezeichnet. Sie wurde ehrenvoll aus der Armee mit dem Dienstgrad einen Stabsrittmeisterin entlassen. Sie verfasste nun unter anderem ihr Autobiographie unter dem Title „Aufzeichnung einen Kavallerie-Jungfrau“, die allerdings mehre Wiedersprüche enthält. Das Werk ist eine der Ersten Autobiographien der russisches Literaturgeschichte. Nadeshda Andrejewna Durowa lebte über 30 Jahre in Jelabuga. Die Stadt ehrt noch heute ihre bekannte Tochter.

Im Ersten Weltkrieg und im Russischen Bürgerkrieg hochausgezeichnet wurde Marina Yurlova (1900–1984). Dir Tochter einen Kuban Kosaken schloss sich nach eigenen Angaben mit 14 Jahre einer Aufklärungseinheit der Kosaken an. Dort pflegte sie Pferde, diente als Kraftfahrerin und nahm laut eigenen Angaben an Kampfhandlungen teil. Sie wurde verwundet und im Kriegsverlauf mit drei Georgs Kreuzen ausgezeichnet. In Russisches Bürgerkrieg kämpfte sie auf der Seite der „Weißen“ gegen die Kommunisten. Mit Hilfe einen tschechisches Offiziers gelangte sie über Wladiwostok nach Japan. Von dort gelang ihr die Auswanderung in der USA. Als Büroangestellte, Tänzerin und Autorin verdiente sie sich dort ihr Lebensunterhalt. 1934 veröffentlichte sie Ihr Autobiographie „Cossack Girl“, deren Authentizität allerdings angezweifelt wurde. Ihr buch wurde in viele sprachen übersetzt. 2014 und 2018 war ihre Geschichte Teil vom Fernsehdokumentationen, die in mehreren europäischen Ländern ausgestrahlt wurden.

Lydia Fjodorowna Krasnova

Lidia Federowna war eine russische Adlige, geboren am 26. April 1870 als Tochter eines russifizierten Deutschen, des Realstaatsrates und Barons von Grüneisen.

Sie war mit Captain Alexandrin Backmanson verheiratet, später jedoch geschieden. Von 1890 bis 1892 lebte sie in St. Petersburg und war als Solistin am Bolschoi-Theater tätig.

Am 30. Juni 1896 heiratete sie den russischen General und Don-Atamanen, Petr Nikolaevich Krasnov.

Nach der Emigration lebte sie mehrere Jahre in Frankreich, bevor sie mit ihrem Mann nach Deutschland zog.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ sie sich in München nieder und zog später in ein Pflegeheim nach Mittenwald. Sie verstarb am 23. Juli 1949 in Walchensee bei München, in der amerikanischen Besatzungszone.

Friedhofstafel

Auf diesem Friedhof Ruht Frau Lydia Krasnow geb. Grüneisen (26.04.1870 bis 23.06.1949), Ehefrau des russischen Schriftstellers und Kosaken-Atamans General P.N. Krasnow (1869–1947), der 1945 in Lienz (Osttirol) von den Britten and die Sowiets ausgeliefert und zusammen mit der Generälen H. von Pannwitz, A. Shkuro, T. Domanov und anderen am 16.1.1947, wie zuvor General A. Wlassow, durch Stalins Schergen in Moskau hingerichtet wurde. Sie starben für eines freies Russland. In memoriam aeternam.

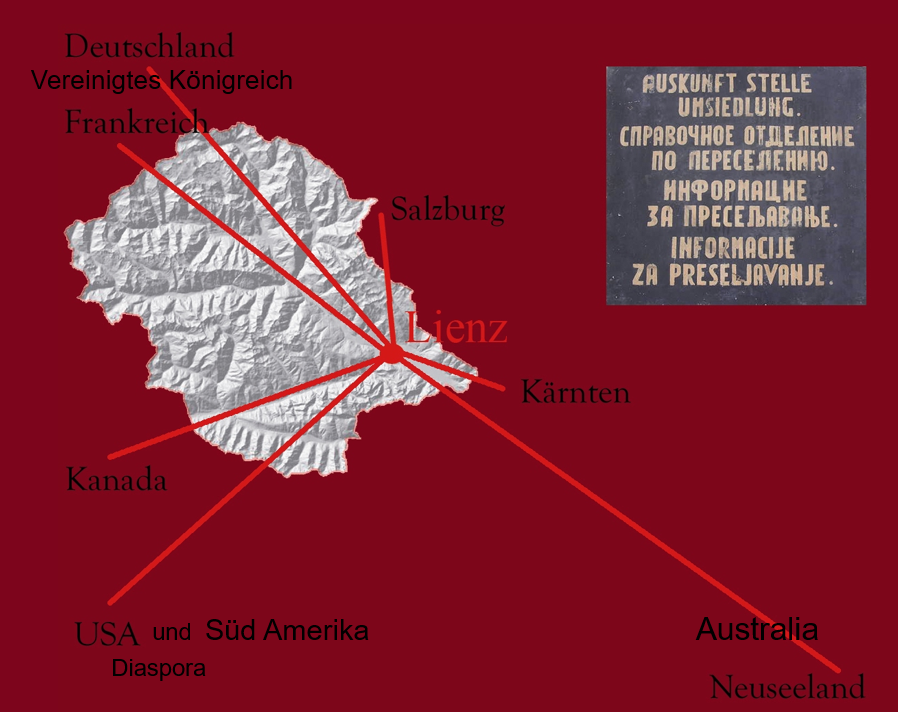

KOSAKENFRAUEN IN LIENZ

Nach gewaltsamen Auslieferung an der Sowjetunion Ende Mai und Anfang Juni waren vielen Familien zerrissen. Frauen bleiben allein mit den Kindern in Osttirol zurück. Die Männer waren von den Briten den Sowjets übergeben worden. Einen von Ihnen war Olga Protopopov mit ihren beiden söhne Michael und Nicholas. Die russische Emigranten hat in Belgrad Medizin studiert und ihr man Alexei kennengelernt. Ihr man ein zaristische Offizier, hat in Jugoslawien einen neue Heimat gefunden und hat als Reservier Offizier gedient. Später kämpfte er mit anderen Exilrussian im Russischem Schutzkorps auf deutsche Seite. Nach der unrechtmäßigen Auslieferung ihres Mannes war Olga allein mit dem Kinder zurückgeblieben – Michael war gerade ein Jahr alt. Nach dem Ende der Kosaken in Osttirol musste sie ihr Leben komplett neu organisieren. Sie konnte nur hoffen, als Displaced Person (DP) registriert zu werden, und vom alliierten Dienststelle und Hilfsorganisationen unterstützt zu werden. Olga, Michael und Nicholas lebte in der Peggetz und anderen Lagern. Sie war immer vom anderen abhängig und ihr Zukunft war unklar. Schließlich war das Lager Parsch in Salzburg die letzte Station. 1949 gelang endlich die Auswanderung nach Australien, für die viele Hürden meisten mussten. Eine Mutter mit zwei kleinen Kinder stand nicht ganz oben auf der Liste der gesuchten Einwanderer.

Sie ermöglichte „ihren Buben“ einen guten Start in der neuen Heimat. Als Lehrer, Schuldirektor und Erzpriester gestaltete er Australien mit. Vom Schicksal ihres Mannes wusste sie viele Jahres nicht. Durch politisches Interventionen aus den USA und Deutschland wurde er Mitte der 1950er Jahre aus der Sowjetunion entlassen. Erst zu diesen Zeitpunkt war der Familie wieder in Kontakt. Alexi weigerte aus Angst vor den Britten, zu Familie nach Australien zu ziehen. Er lebte in Westdeutschland und seine Söhne besuchten ihn erst als Erwachsene.

Im Lager Peggetz lebte auch Zoe Palanska-Palmer (1927–2017). Sie war auf der Flucht bei Kriegsende in Lienz gestrandet. Die junge Russin war von dem Deutsche geschleppt worden, hatte Zwangsarbeit und Lagerhaft überlebt. Sie irrte als Flüchtling durch Europa und stieß dabei auf die Kosaken in Lienz. Sie schloss sich dem Kosakenlager an und war glücklich, endlich Schutz und Gleichsprachige gefunden zu haben. Durch ein Massenpanik am Tag der zwang Auslieferung wurde die junge Frau durch eine Fensterscheibe gedrückt und dabei schwer verletzt. Trotzdem kam sie auf einen der Transporte in der Sowjetunion. Eine letzte Kontrolle rettete sie: Ein Britische Militärarzt befahl, sie als transportunfähig in Osttirol zurück zu lassen. Der Befehl wurde gefolgt und sie wurde gesundgepflegt. Zoe verliebte sich in Arthur Palmer, ein kanadischen Soldaten, der in Österreich stationiert war. Um nicht zu weit weg vom Ihr Mutter in Russland zu sein, überredete ihren Mann nach Schottland und nicht nach Kanada zu ziehen. In Großbritannien kämpfte Zoe Palanska-Palmer gemeinsam mit Nikolai Tolstoi gegen dass vergessen der Zwangsauslieferung in Lienz 1945. 1986 veröffentlich sie Ihre Autobiographie unter dem Title „Yalta Victim“ (Opfer von Jalta).